下記のブログは、こちらから音声でお聞きいただけます。

皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。今日のテーマは、「判例 思うほど安く買取できない共有権」についてです。

今回は、東京地裁の平成30年10月30日事件(平成29年ワ22061号)を参考に、共有物件の評価について学びたいと思います。

事案の概要

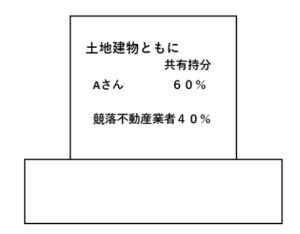

まずは事案の概要をご説明します。こちらの図をご覧ください。土地と建物をAさんが10分の6(60%)、Bさんが10分の4(40%)を所有している状態です。共有物件とは、一つの不動産を複数の人が所有している状態を指します。

今回、Aさんは共有状態を解消するために、Bさんの持つ共有持分を買い取ることになりました。実は、Bさんは以前、競売でAさんの親族が持っていた持分を購入した経緯があります。問題は、この評価の部分です。

共有持分の評価について

ごく一般的な売買のケースであれば、Aさんはできるだけ安く買い取りたいと考えるのが普通です。そこで、Aさんは、Bさんの持つ共有持分は完全な所有権ではなく、第三者に売却しても高額で買ってくれる人はいないだろうと主張しました。つまり、共有持分は評価額が低くなるべきだという意見です。この主張を、専門用語で「共有減価」と呼びます。

では、実際にこの共有減価は考慮すべきなのでしょうか? Aさんの主張は通るのでしょうか?

判例の結論

結論から言うと、この事案ではAさんの主張は認められませんでした。裁判所は、共有持分の減価を考慮しないことを示しました。確かに、共有持分の売却は市場性が劣るため、評価の修正が必要となる場合があります。しかし、今回の事案では、AさんがBさんから共有持分を買い取ることで、不動産全体の所有権を取得するため、共有減価を考慮する必要はないと判断されたのです。

不動産鑑定士としてのコメント

最近、共有持分を買い取る不動産業者が増えてきています。これは、共有物件に関する「共有物分割請求権」が強力な権利であることに気づいたからです。業者の目的は、安く買い取り、他の共有者に高く売ることで利益を得ることです。共有物件を所有している地主の皆さんにとって、これは決して他人事ではありません。早めに共有の解消を検討することをお勧めします。

また、当事務所でも共有持分の交換などのコンサルティング業務を行っていますので、何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は「判例 思うほど安く買取できない共有権」についてご紹介しました。共有持分を売買する際に、安く買い取ろうとする場合でも、裁判所の判断がどのようにされるかを理解しておくことが大切です。共有物件を所有している方は、早期に共有解消を検討し、専門家に相談することが重要です。

それでは、今日の話はここまで。次回もお楽しみに!